南センセのアレルギー、小麦犯人説

ホラー作家の南清貴センセが、アレルギー小麦犯人説を唱えている。

『アレルギー持つ子激増、パンやラーメンの輸入小麦が原因?厚労省、国内で禁止の農薬使用を放置』

南センセの知り合いの幼稚園の話で、検証のやりようのない情報だが、幼稚園の園児のアレルギーは小麦が圧倒的に多いそうで。

いろいろな食材にアレルギー反応を起こす子がいるのですが、多くの子が共通して反応を起こすのは「小麦」のようです。

もちろん、小麦にはまったく反応しないが、ほかのいくつもの食品に激しく反応するという子もまれにいますが、小麦に反応を起こす子が圧倒的に多いそうです。

厚生労働省の『保育所におけるアレルギー対応ガイドライン』によると、鶏卵が圧倒的の多くて50%、牛乳が2番手で20%、小麦は3番手で7%で、圧倒的に多いのは鶏卵と牛乳。

小麦アレルギーはむしろ成人が多いが、全年齢のアレルギーの原因食物でも3位の11.7%で、鶏卵と牛乳が多いのは同じ。

『食物アレルギーの栄養食事指導の手引き2017』

南センセの知り合いの幼稚園はたまたま、小麦アレルギーが多いだけかもしれないが、公式な調査では小麦が圧倒的に多いわけでは無い。

南センセは小麦アレルギーの原因を疑っている様で。

日本で食べられている小麦は、ほとんどが輸入されたものであることは、よく知られています。

そして、その小麦の質自体も疑われますが、筆者は、輸入の際のポストハーベストも、大きな影響があるのではないかと疑っています。

疑っている割には非常に断定的な書き方をしていますが・・・

ポストハーベストとは、収穫後の農作物に使用する農薬のことです。

基本的に、日本国内でのポストハーベストの使用は禁止されています。

しかし、輸入農作物に関しては使用が認められ、殺虫剤、殺菌剤、防カビ剤などの名目で使われているのが実情です。

この場合、農薬としてではなく、なぜか「食品添加物」として扱われています。

つまり、農林水産省ではなく、厚生労働省の担当になっているわけです。

食品衛生法上、収穫前に使用する化学物質は農薬、かび等による腐敗等の防止の目的で、収穫後に使用する化学物質は食品添加物として規定しているためで、収穫前と収穫後の使用時期による分類の違いでしか無い。

乳化剤として食品添加物に使われるポリグリセリン脂肪酸エステルも農薬としても使用されている。

ポリグリセリン脂肪酸エステル

あくまでも使用時期による分類でしか無い。

>この場合、農薬としてではなく、なぜか「食品添加物」として扱われています。

>つまり、農林水産省ではなく、厚生労働省の担当になっているわけです。

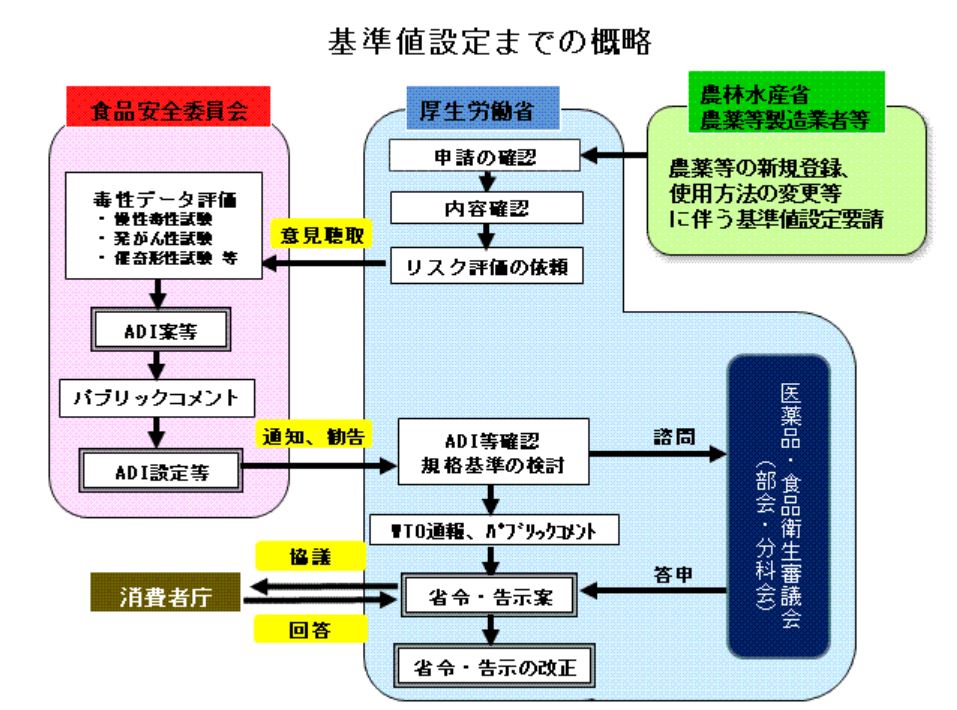

南センセは勘違いしているようだが、農薬や食品添加物は共に、食品衛生法のもとで管理され、残留基準値が決められている。

食品の農薬の残留基準を定めているのは厚生労働省で、農産物を含む食品の残留農薬の検査や取り締まりも厚生労働省の管轄になる。

画像:厚生労働省webサイトより

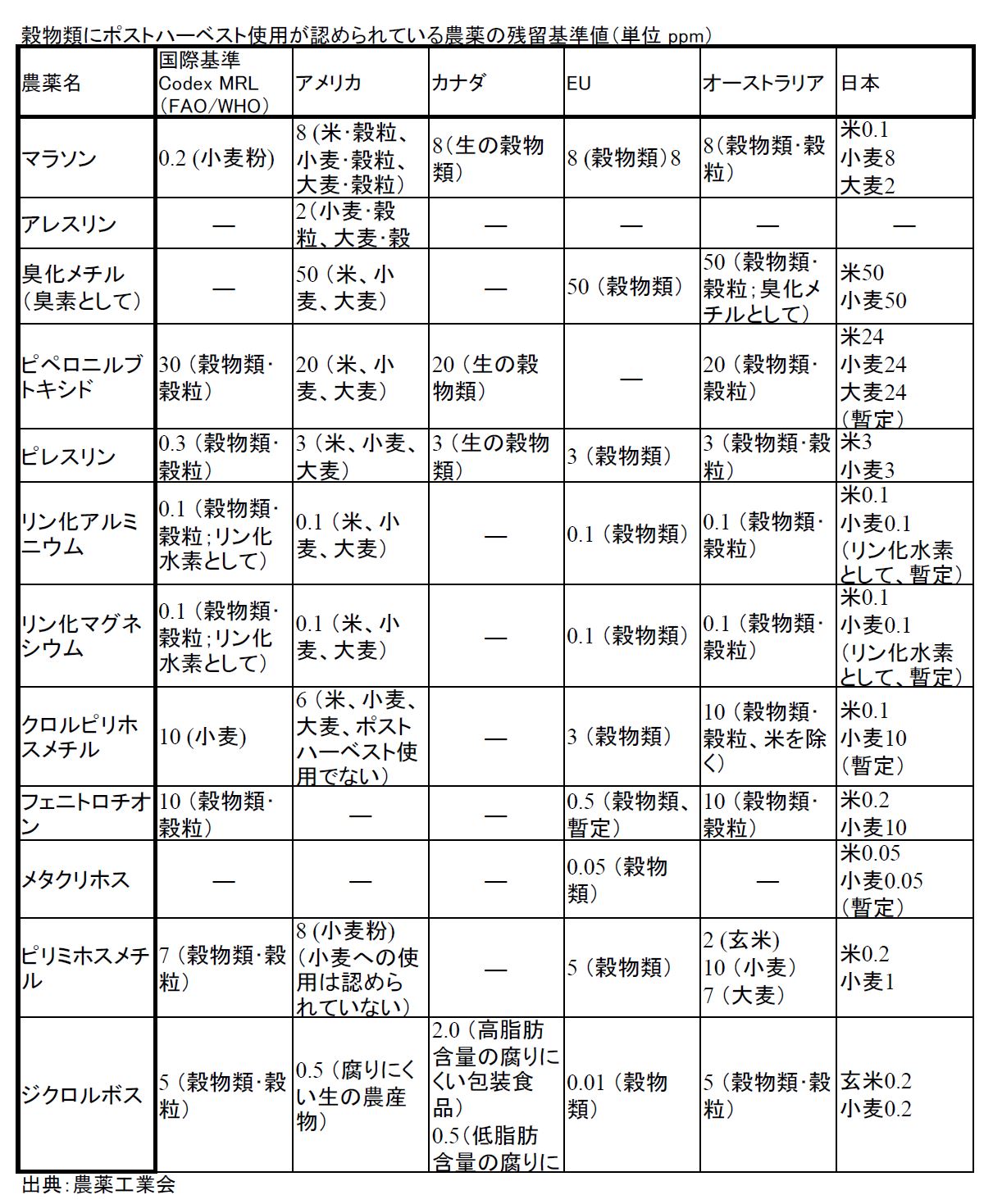

穀物のポストハーベストに使われる農薬は次の通り

国際的に評価された物質で、日本の使用基準もおおむね国際基準に合わせてある。

日本で消費されている小麦の85%は輸入ものです。特別なものを除いて、そのほとんどにポストハーベストは使われています。

大手の製パンメーカーのパン、インスタントラーメン、カップラーメンなどは、ほとんどすべて輸入小麦でつくられています。

薬物過敏症とかあるので全く無関係では無かろう。

薬物過敏症は、薬物などの化学物質が体内のタンパク質と結合し、抗原性を有するアレルゲンとなるが、「多くの子が共通して反応を起こす」とは考えにくい。

もうひとつ、子供たちのアレルギーに関連があるかもしれないと疑われるのが、小麦に含まれている「グルテン」と呼ばれるたんぱく質です。

正確にいうとグルテンは、小麦タンパクの一種であるグルテニンとグリアジンが、水を介してつながってできるのですが、これがアレルギーの原因物質になるのです。

グルテンがアレルゲンになるのは間違いないが、子供のアレルギー食品は鶏卵と牛乳が圧倒的に多いんですが・・・。

最近は、パンやうどんをつくりやすくするために、グルテンの含有量が多くなるように品種改良された小麦がたくさんあります。

揚げ足をとる様だが、パン作りやピザ地には強力粉といわれるタンパク質の割合が12%以上の小麦が向いているが、うどん等の麺類はタンパク質の割合が9%程度の中力粉が最適なんですが・・・。

ちなみに「うどん粉」と呼ばれるのが中力粉。

今や、日本人は全体としてみると、米より小麦の消費量のほうが多くなってしまいました。

間違ってる。

まだ、小麦より米の消費量が多いし、小麦の消費量が増えているわけでは無い。

米を巡る状況について

麦の需給に関する見通し

米の1人当たりの消費量は毎年減少傾向にあるが、平成25年で約57kgである。

小麦の消費量は昭和42年度からほぼ32kg±1kgでほぼ横這いが続いている。

麦の消費は横這いで増えているわけでは無く、米の消費量が減少しているが、消費量としては米の方が20kg以上多い。

小麦がアレルギーの原因の食品の1つであることには間違いないが、南センセが主張する様に小麦がアレルギーの増加の原因となるというのは、根拠薄弱である。

この記事へのコメントはこちら