女性セブンのデタラメ記事。vol.2 「恐怖のアメリカ産牛肉」

女性セブンの2020年2月20日号と27日号で、アメリカの牛肉に関してトンデモ記事が載っている。

『食べてはいけない「恐怖のアメリカ産牛肉」』20月号

『あなたもしらずにたべている恐怖の「アメリカ産牛肉」はあのハンバーガー、牛丼、シチューにも!』27日号

アメリカ産牛肉の危険性をあおり立てている。

「1950年代から、アメリカ産牛のほとんどが『肥育ホルモン剤』としてエストロゲンなどの女性ホルモンを投与されて育てられています。『成長促進剤ホルモン』とも呼ばれ、牛の成長を早め、飼育コストが節減できるからなのですが、このような女性ホルモンが残留した肉は人間の子供の性成熟に拍車をかけたり、がんの発症を誘発したりする懸念があるのです」

女性ホルモン剤には、動物の体内にもともと存在するホルモンを製剤とした「天然型」と、化学的に合成された「合成型」がある。日本では天然型の黄体ホルモンのプロゲステロン、卵胞ホルモンのエストロゲンのみ使用が許可されているが、繁殖障害の治療や、人工授精時期の調節などの目的に限られ、肥育目的では使えない。

その一方、アメリカやカナダなどでは、合成型を含めた女性ホルモン剤の使用が許可されており、アメリカでは残留基準値が決められていないものすらある。

「1970年代半ばから1980年代初めにかけて、プエルトリコなどで幼い女の子の乳房がふくらんだり、月経が起きるなど、性的に異常な発育が続出しました。その原因がアメリカ産の牛肉に残留した合成肥育ホルモン剤『ジエチルスチルペストロール』だとされたのです。そこで、アメリカでは1979年に、EC(現在のEUの前身)では1981年に使用が禁止されました。

ただし、同種の合成女性ホルモンは使用され続けてきました。そこでヨーロッパでは家畜へのホルモン投与反対運動が起こった。1988年に使用の全面禁止、1989年には合成女性ホルモン剤を使用したアメリカ産の牛肉などが輸入禁止になりました。最近では、女性ホルモンを多く利用・服用すると乳がんが増えるという研究データもあり、ホルモン剤の使用はさらに疑問視されています」(大西さん)

大西さんが指摘するように、EUは現在に至るまで肥育ホルモンを使用して育てた牛肉の輸入を一切認めていない。「安全である」と主張してアメリカが世界貿易機関(WTO)に提訴、EUに対し報復関税をかけるなど、欧米間で貿易摩擦が激化したものの、それでもEU側は突っぱねてきた歴史がある。

米国とEUの牛肉に関する紛争はWTOの2度の裁決を出している。

1988年の第一回目の裁定は、1998年、EUの米国産牛肉に対する輸入禁止措置は、科学的根拠に基づいておらず、WTO協定違反であるとされ、米国は年間総額1億1680万米ドル相当の特定EU産品について報復関税を課した。

2008年には、紛争が解決するまでアメリカによる制裁措置の継続を容認するとの裁決が下され、2009年、アメリカとEUの交渉の結果、アメリカがEUに対する制裁措置を段階的に撤廃する一方、EUは高級牛肉を対象とした無関税割当枠を新設することにより米国の損失分を補償することに合意し、アメリカとEUの紛争は一旦解消した。

ところがEUの無関税枠が対象国を指定したものでは無かったため、アメリカ産牛肉の輸入量が減少することになった。

EUの無関税枠が実質アメリカへの補償であったため、アメリカとEUは再び紛争となったが、EUが2019年6月に2018/19年度(7~6月)で4万5000トンの無関税割当枠を、7年間をかけて段階的にアメリカへ最大3万5000トン割り当てる事で決着した。

ホルモン投与牛肉の輸入禁止を継続するEUに対し、報復関税措置の再実施に向けた手続きを開始

欧州委員会、米国との牛肉無関税割当枠について合意

WTOの裁定では、EUの主張に科学的根拠は無いとしている。

また、日本ではあまりなじみが無いが、動物福祉(アニマルウェルフェア)という観念があり、薬物で成長を促進すること自体が動物虐待であるという見方である。

EUにおける動物福祉(アニマルウェルフェア)政策の概要

肥育ホルモンは国際的な安全性評価はできていて、国連の食糧農業機関(FAO)及び世界保健機関(WHO)は、FAO/WHO合同食品添加物専門家会議(JECFA)の一日許容摂取量(ADI)は次の通り。

酢酸トレンボロン :0~0.02 μg/kg体重/日

酢酸メレンゲステロール:0~0.03 μg/kg体重/日

ゼラノール :0~0.5 μg/kg体重/日

日本の酢酸メレンゲステロールのADI:0.025 μg/kg 体重/日

日本ではこれらの薬品は動物用医薬品として承認されていないため使用はできない。

ただし、アメリカ以外の国は、国際機関「コーデックス」が定めた残留基準を下回る残留基準をそれぞれが取り決め、それを上回るものは出荷されないが、アメリカだけは「残留基準の設定は不要」として定めていない。 さらに、国内での肥育ホルモンの使用を禁じているはずの日本は、交際基準を大きく超える残留基準を定めている。肥育ホルモンが”測定不能”な程含まれて言うアメリカ産牛肉を受け入れるためでなければ何だというのだろうか。

この3種のホルモン剤は、農薬等のポジティブリスト制度において国際的に一定の残留を認められた物質である。

アメリカとEUのWTO紛争でEU側の敗訴の採決が出たのもこのため。

>さらに、国内での肥育ホルモンの使用を禁じているはずの日本は、交際基準を大きく超える残留基準を定めている。

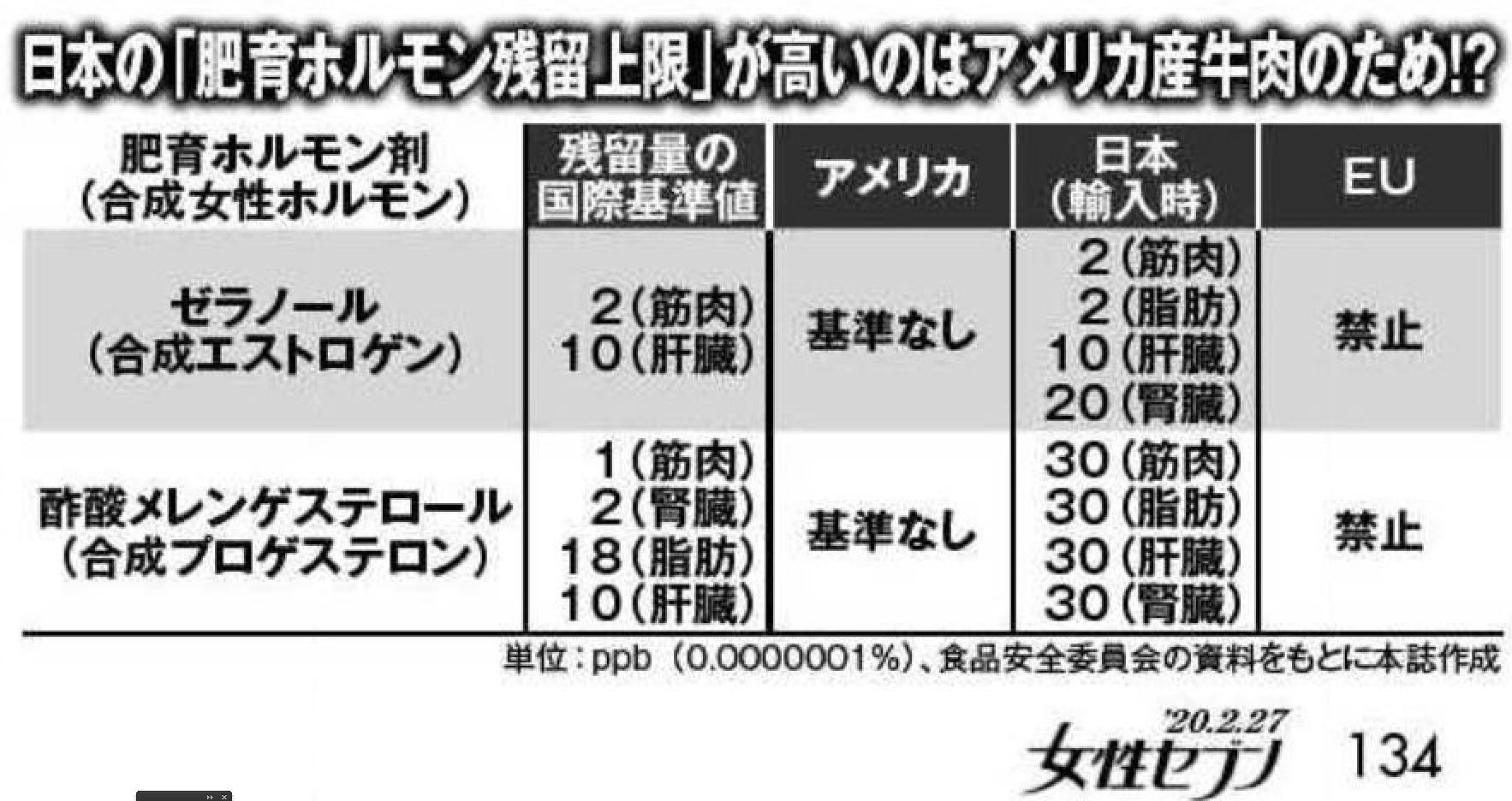

女性セブンに掲載されていた残留基準は次の通り。

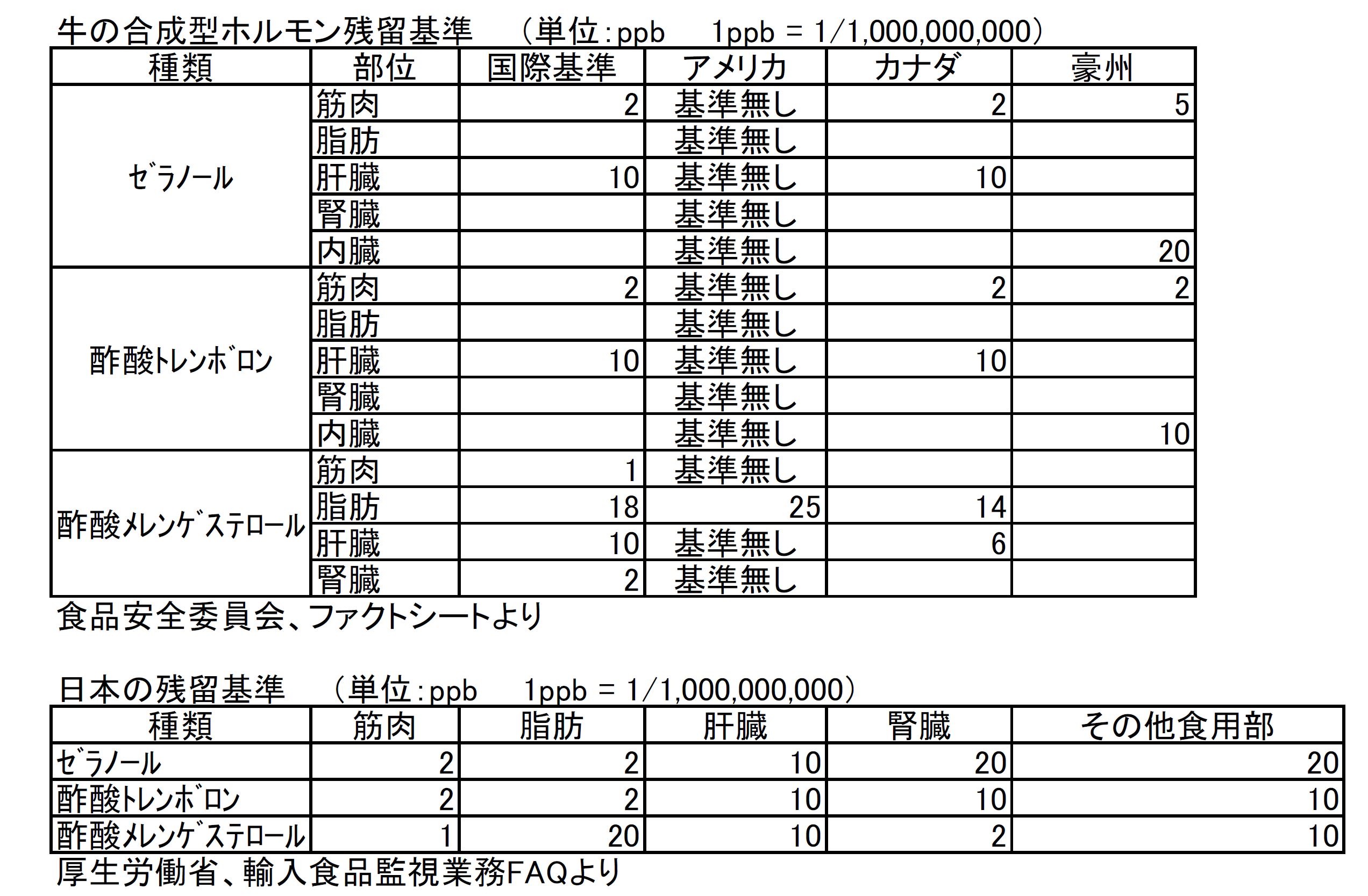

日本と各国の成長ホルモンの残留基準は次の通り。

ほぼ国際基準に準拠した値となっている。

女性セブンに掲載された残留基準は、酢酸メレンゲステロールの数値が旧基準であり、古い値を以て国際基準を大きく超えるという見当違いな批判をしている。

ちなみに「その他食用部」とは筋肉や肝臓、腎臓などを除いた部位で、主にモツと言われる部分が主である。

酢酸メレンゲステロールの基準、1ppbでどれだけ牛肉「筋肉)を摂取するとヒトの一日許容摂取量(ADI)に達するかというと・・・

体重別に1日に摂取許容量は次の通り。

残留基準:1ppb=1μg/kg(1kgあたり1μg)

ADI :0.025 μg/kg 体重/日

1日の許容摂取量

体重60kg:0.025X60=1.5μg

体重30kg:0.025X30=0.75μg

体重20kg:0.025X20=0.5μg

基準の最高値1ppb(1kgあたり1μg)の酢酸メレンゲステロールが残留している牛肉をステーキとして食べたとして、ADIに達するまでの肉の量は次の通り。

体重60kg:1X1.5=1.5kg

体重30kg:1X0.75=0.75kg

体重20kg:1X0.5=0.5kg

現実問題として、小学一年生の子供が500gのステーキを毎日食べ続けられるはずも無い。

少なくとも、女性セブンの記事のタイトルのような「恐怖のアメリカ産牛肉」という実態は無いと言わざるを得ない。

>肥育ホルモンが”測定不能”な程含まれて言うアメリカ産牛肉を受け入れるためでなければ何だというのだろうか。

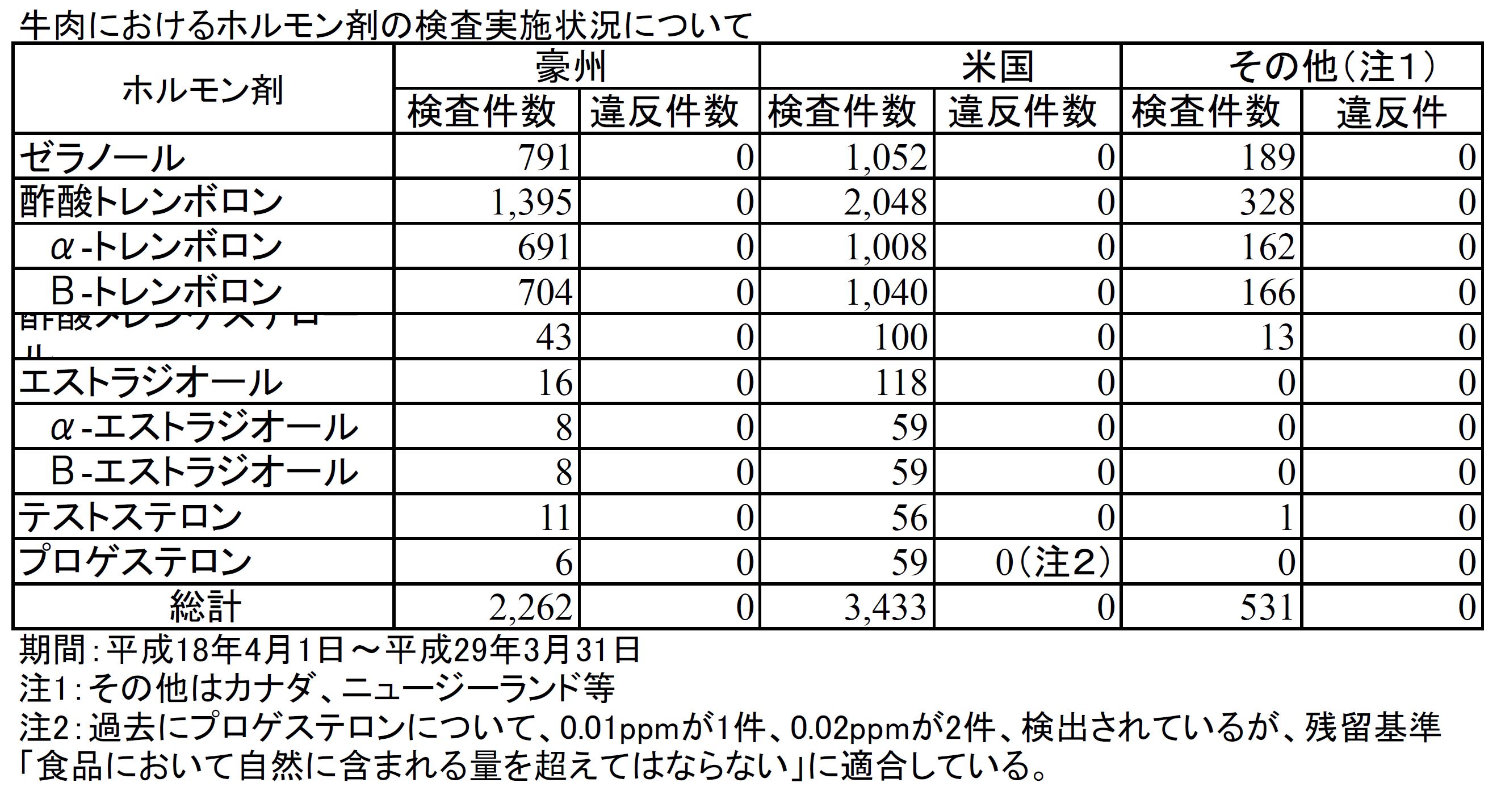

ホルモン剤の検査は実施されてますが・・・・・

ここで、輸入量に対して検査を受ける割合が低いという批判もあろう。

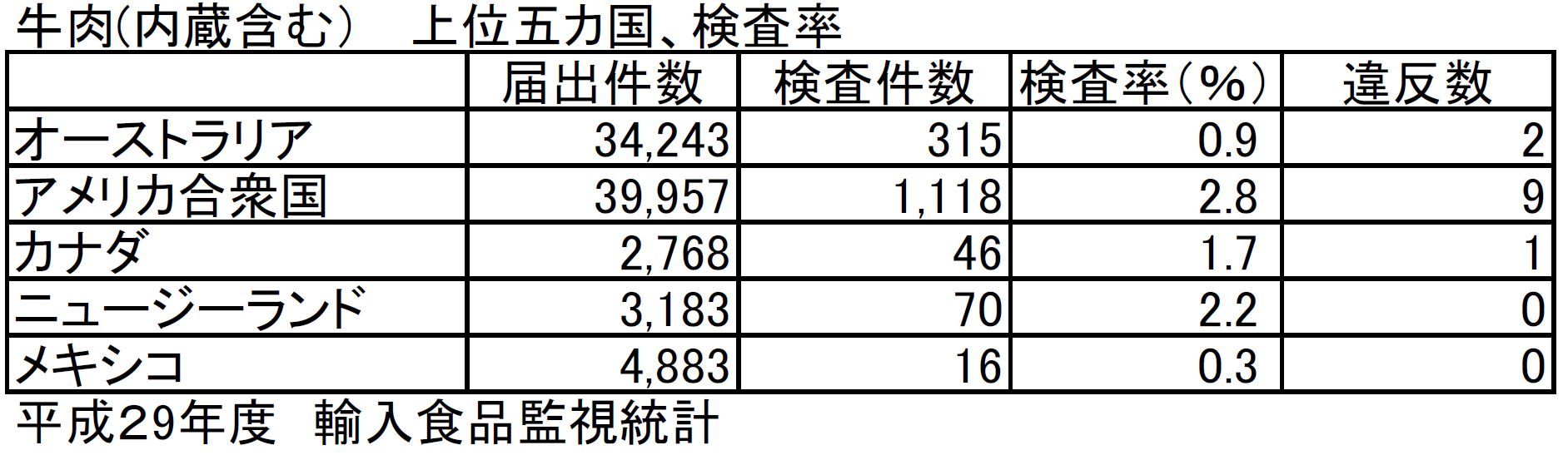

平成29年度の牛肉の検査実績は次の通り。

これを見ると検査率は3%にも満たず、検査が杜撰であるという批判もあろう。

しかし、輸入食品の検査は、違反の少ない品目、輸出国の検査の割合は低く、違反の多い品目、輸出国の検査の割合は高くするという合理的な理由が有る。

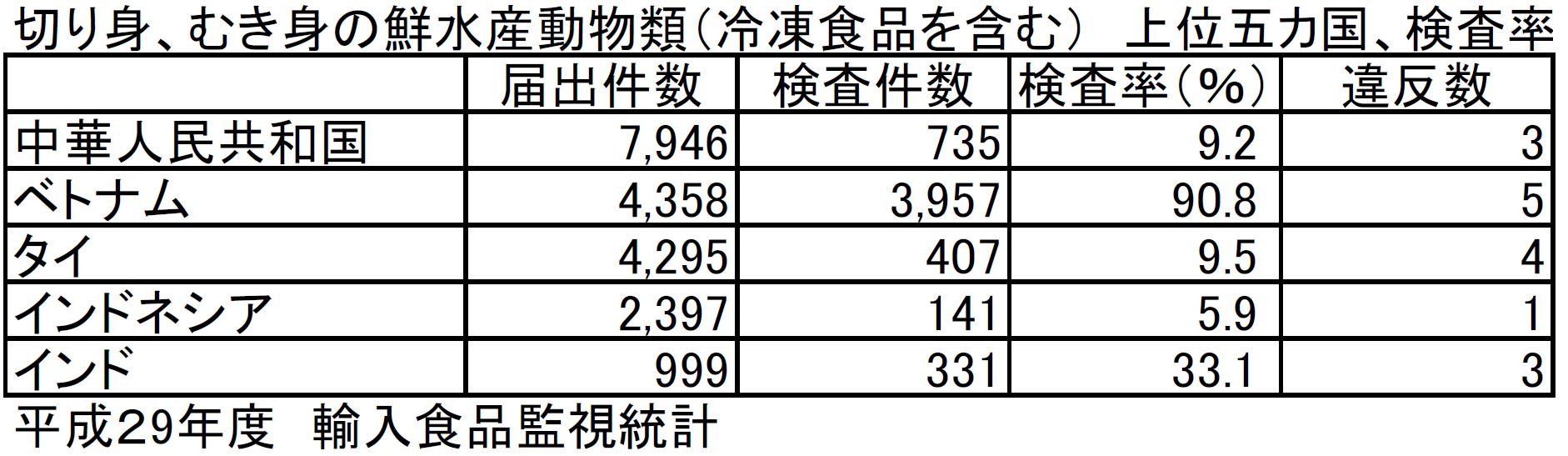

次の例は、違反の多い輸出国の例。

生鮮の水産生物であるが、インドネシアが約6%、中国、タイが9%強の検査率に対し、インドは約33%、ベトナムは約91%と高い検査率になっている。

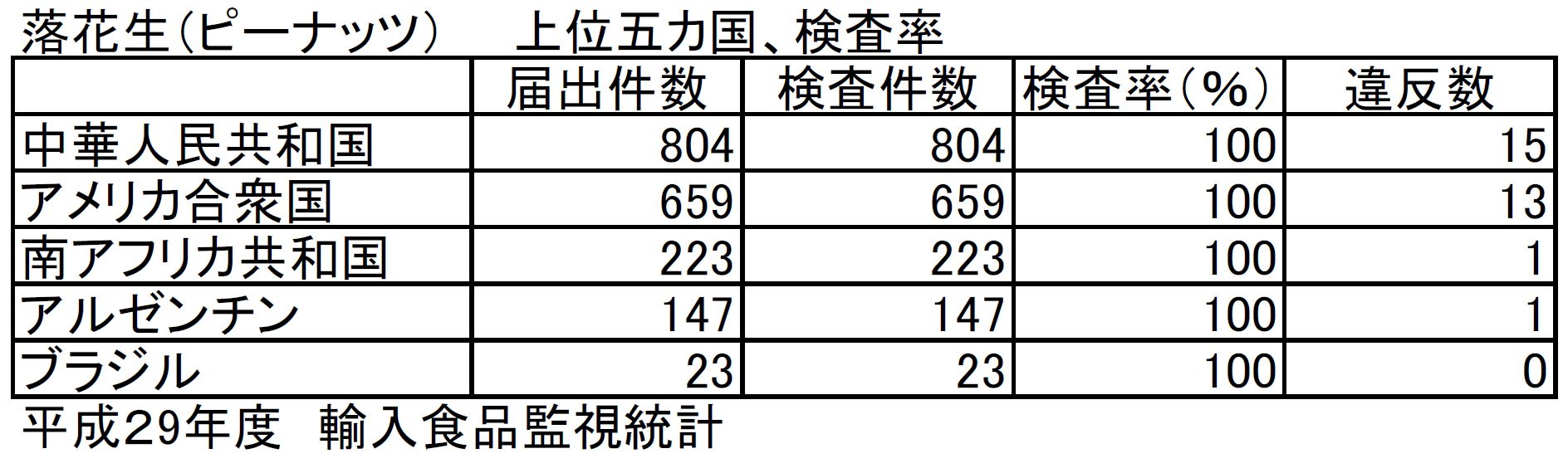

落花生(ピーナッツ)は、強い発がん性物質のアフラトキシンに汚染している可能性が高いとされる。

ピーナナッツの検査状況は次の通り。

ピーナッツは輸出国にかかわらず全数検査となっている。

違反の多い品目や輸出国に対しては検査率が高く、違反の少ない品目や輸出国に対しては検査率が低いわけであり、牛肉の検査率が低いのは違反率が低いという事で有る。

EUでは’88年に肥育ホルモンを使った肉の輸入が全面禁止となった。 その後、EU諸国では乳がん死亡率が20%以上減ったという。

この手の話はアメリカ産牛肉が危ないという際に必ず出てくる。

実際のところどうであろうか・・・・・

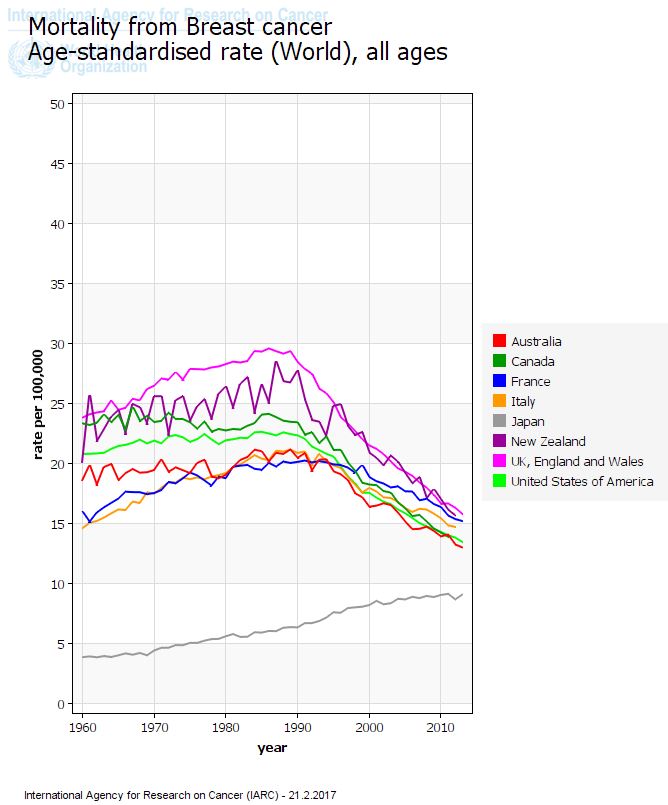

次のグラフは国際ガン研究機関(IARC)の、年齢調整済みの乳がんの罹患率の推移である。

年齢調整とは、がんの場合高齢者が多いほどがんのリスクが上がるため、年齢差の誤差をなくす調整をすること。

これを見るとEUだけで無く、アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドなど、肥育ホルモンの使用を認めている国も、乳がんの罹患率が下がっている。

EUがホルモン剤を使った牛肉の輸入を禁止したのが、EUのがんの罹患率を下げたわけでは無い事が判る。

以前より牛肉の消費量が減ってはいるものの、日本人の4倍牛肉を食べているアメリカでの罹患率の低下を考えると、日本人の乳がん罹患率の上昇を肥育ホルモンとするのは無理があろう。

アメリカ人だってもう食べないそうです。

しかし、’76年に牛肉が肉全体の年間消費量のおよそ半分を占め、1人あたり年間40kgほど食べていた。 しかし、’18年になるとそれが肉全体に占める割合は2割を切り、1人あたり20kgほどしかたべなくなっているんです。

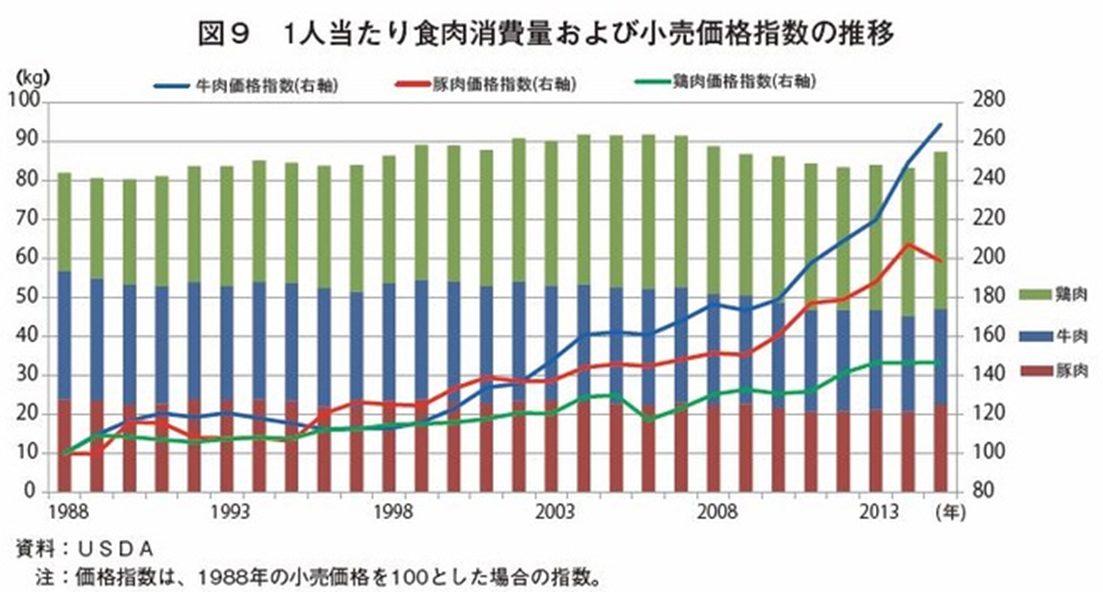

アメリカの牛肉消費量が減っているのは事実。

食肉全体では大きな変動は無いが、牛肉が減り、鶏肉が増えているが、これは価格差が大きいとされる。

1988年と比較すると2015年の価格は、牛肉が約2.6倍、豚肉約2倍に対して鶏肉は約1.4倍に過ぎず、価格差から需要が鶏肉に流れたのも大きい。

米国における牛肉生産の産業構造

>’18年になるとそれが肉全体に占める割合は2割を切り、1人あたり20kgほどしかたべなくなっているんです。

ちなみに、アメリカの1人あたりの牛肉の消費量は価格の低下もあり、2015年に底を打ち、女性セブンの記事とは違い、2018年には26.2kgまで回復している。

海外の需給動向【牛肉/米国】畜産の情報 2019年7月号

健康志向の人の中には、大豆など植物由来の「ダミービーフ」を使う人も居ます。

食肉代用食品に関しては、肥育ホルモンがどうのこうのと言うわけでは無く、菜食主義者の増加があるとされる。

食肉代用食品に関しては、畜産物の環境負荷としての側面も大きい。

米国における食肉代替食品市場の現状

数年後には、トンデモ系の人々が、食肉代用食品がアブナイと騒ぎ始める気もしなくは無い。

お次は成長促進剤のラクトパミン。

肥育ホルモン剤以外も、『ラクトパミン』という家畜の餌に混ぜる成長促進剤があります。 人体に有害だとして、EUだけでなく中国やロシアでも使用と輸入が禁じられていますが、日本は国内使用は認可されていないものの、アメリカからの輸入は素通りになっているのです。

正確には「塩酸ラクトパミン」で、アドレナリン作動薬の1種で、β受容体作動薬といわれるもので、目的は増体重、飼料効率の改善、赤身肉割合の向上である。

塩酸ラクトパミンの食品健康影響評価について

塩酸ラクトパミンは国際的な安全性の評価がされていて、国際連合食糧農業機関(FAO)の食品規格策定機関であるコーデックス(Codex)委員会は、塩酸ラクトパミンの使用を容認し、残留基準値を設定している。

食品安全関係情報詳細

日本の残留基準もコーデックス委員会の基準に準拠している。

また、輸入の際のモニタリング検査でも違反は出ていない。

日本ではこれらの物質は動物用医薬品として承認されていないため使用できないが、危険だから禁止という訳では無いようである。

塩酸ラクトパミンは用途として赤身肉の割合を向上と明記してあるし、成長ホルモンも赤身肉の割合が向上するとのことである。

ごまめの歯ぎしり

赤身肉より霜降り肉を好む日本では需要が無かったため、動物用医薬品として承認申請した製薬メーカーが無かったとみる方が妥当であろう。

いずれにしろこの女性セブンの記事は、『食べてはいけない「恐怖のアメリカ産牛肉」』など、やたらと危険性を煽る、煽り記事であることは間違いない。

この記事へのコメントはこちら