郡司和夫センセは量の観念が無い??

ハーバービジネスオンラインに郡司和夫センセの『食べてはいけない! チーズに含まれる恐るべき添加物とは?』という記事が載っている。

ナチュラルチーズの原材料名表示は、生乳と食塩です。プロセスチーズの原材料名表示には、添加物として「乳化剤」としか書かれていませんが、この乳化剤とはリン酸塩のことです。鉱物の黄リンに空気を通じて酸化させ、生成した五酸化リンを水に吸収させて製造されたリン酸に炭酸ナトリウムを加え、加熱濃縮して得られたのがリン酸塩です。

リン酸塩のもっとも大きな有害作用と考えられるのは、胃、腎臓、大動脈にカルシウムを沈着させ、カルシウムの利用を悪くしたり不足させたりすることです。

結果、骨を弱くしたり、骨粗鬆症を招いたりします。また、カルシウム不足が脳の働きに悪影響を与え、イライラ感が強まったりします。

プロセスチーズ作りはナチュラルチーズを加熱溶解させるが、その際タンパク質のミルクカゼインが凝固する事が有り、カゼインを水相に分散させ凝固を防ぐ事が行われるが、その際に乳化剤を加える。

乳化剤としてはクエン酸塩、ポリリン酸塩、リン酸塩の使用が国際的に認められていて、日本でもこの塩類を乳化剤として一括表示が認められている。

プロセスチーズにリンの化合物が加えられている可能性は大きいが、肝心なのは加えた事では無く、どれだけ加えたかが重要。

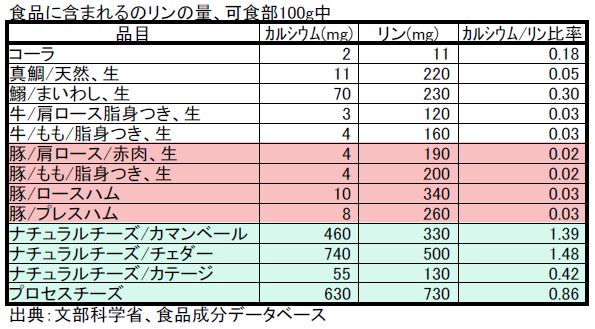

リンを多く含む食品の例を挙げる。

リンは他は他の食物にも普通に含まれていて、肉類にはリンの添加が問題にされるコーラのより一桁多いリンが含まれる。

肉類や魚介類はリンを多く含み、しばしばリン酸の添加が問題にされるコーラは肉類と比べ一桁低い。

結着剤としてポリリン酸塩が添加されていると、しばしば問題にされるハム類にしてもリンの総量としては1.5倍程度となっている。

ナチュラルチーズと比較してプロセスチーズは確かにリンの量が増えているが、大幅に増えているわけでは無い。

>結果、骨を弱くしたり、骨粗鬆症を招いたりします。また、カルシウム不足が脳の働きに悪影響を与え、イライラ感が強まったりします。

ナチュラルチーズのカルシウムとリンの比率はカマンベールで1.39、チェダーで1.48で、確かにプロセスチーズは0.86とリンの方が多くなっている。

カルシウムの吸収が良好なカルシウムとリンの比(Ca/P)はどれくらいかというと、2:1~1:2(2~0.5)が良好としている。

出典:臨床栄養1994.6 カルシウム源の差によるカルシウム吸収率の比較検討(1)

これによるとカルシウム/リンの比は0.86で、プロセスチーズは良いカルシウム供給源と言う事になる。

添加物として加えられるリンは量としてはたいしたことは無く、ハムとかチーズばかり食べているなら別だが、食材の一部として食べるには気にする必要は無い量。

ペクチン、カラギーナン、グァーガム、ローカストビーンガム、タマリンドガム、キサンタンガム、カードランドといった添加物が複数使われ、これらは一括して「増粘多糖類」と表示されています。

このうち紅藻から抽出されたカラギーナンは、動物実験で「潰瘍を生じた」「下痢、下血、脱毛」が見られたとの報告があります。

しかし、一括で表示されていては、カラギーナンが使われているかどうか消費者には判断できません。

マウスの様な齧歯類に通常の摂取量と比べてとてつもない量を摂取させた場合の話で、齧歯類の腸内細菌による代謝が原因され、齧歯類特有の現象とされている。

FAO/WHO合同食品添加物専門家会議(JECFA)でも、第57回会議(2001年)では、1日許容摂取量を「特定せず」(つまり毒性リスクは事実上ゼロ)と決定している。

日本医薬品添加剤協会

pH(ペーハー)調整剤も同様です。これもクエン酸、リンゴ酸など複数の酸味料が使われていて、一括でpH調整剤として表示されています。

pH調整剤はpHを弱酸性(6.0~6.5)に調整することで保存性を向上させる添加物です。

pHは酸性、アルカリ性を測る尺度で、0~7が酸性、pH7が中性、pH7~14までがアルカリ性です。酸性にすれば殺菌効果が出ます。

しかし、体内には健康維持に有益な菌も無数に存在しています。pH調整剤はそうした有益な菌まで殺してしまう恐れがあるのです。

これに関しては、笑止千万、もう笑うしか手は無いといった感じ。

水素イオン濃度phを下げるph調整剤は、クエン酸、リンゴ酸、酢酸の様な有機酸、リン酸の様な無機酸が使用され、風味の関係で複数組み合わせて使う場合が多い。

>pH調整剤はpHを弱酸性(6.0~6.5)に調整することで保存性を向上させる添加物です。

保存性を増すにはph6.5~7.0ではphが明らかに高過ぎで、食品の保存性を増すにはph4.0~ph4.5程度まで下げる必要がある。

これは、食中毒を起こすほとんどの細菌はph4.5以下になると活動できなくなるため。

それとph4.0位までは酸味をほとんど感じなく、食味もph4.0~ph6.0位が最も良くなるため、保存性を増す目的ではph4.0~ph4.5程度になる様にph調整剤を使用する。

>しかし、体内には健康維持に有益な菌も無数に存在しています。pH調整剤はそうした有益な菌まで殺してしまう恐れがあるのです。

笑止千万、もう笑うしかないと書いたのはこの部分。

リンゴやミカン、飲み屋でタコ酢を喰うことで有益な腸内細菌を殺すというのだろうか。

リンゴやミカン、タコ酢に含まれるリンゴ酸、クエン酸、酢酸はph調整剤と比べて遙かに濃度は高いけど・・・・。

そもそも人間の胃液はph1~2の強酸性であり、食べ物が十二指腸に移動すると膵液で中和されアルカリ性となる。

摂取した食べ物のph調整剤など、人間の体内では影響が無くなる。

郡司センセに限らず、食品添加物を云々する人たちには量の観念が無い様だ。

この記事へのコメントはこちら